Les chiffres clefs de la production agricole

1571 exploitations

SAAU de 41 206Ha soit 26% du territoire

26% de la SAU est irriguée et 17% fait l’objet d’un drainage

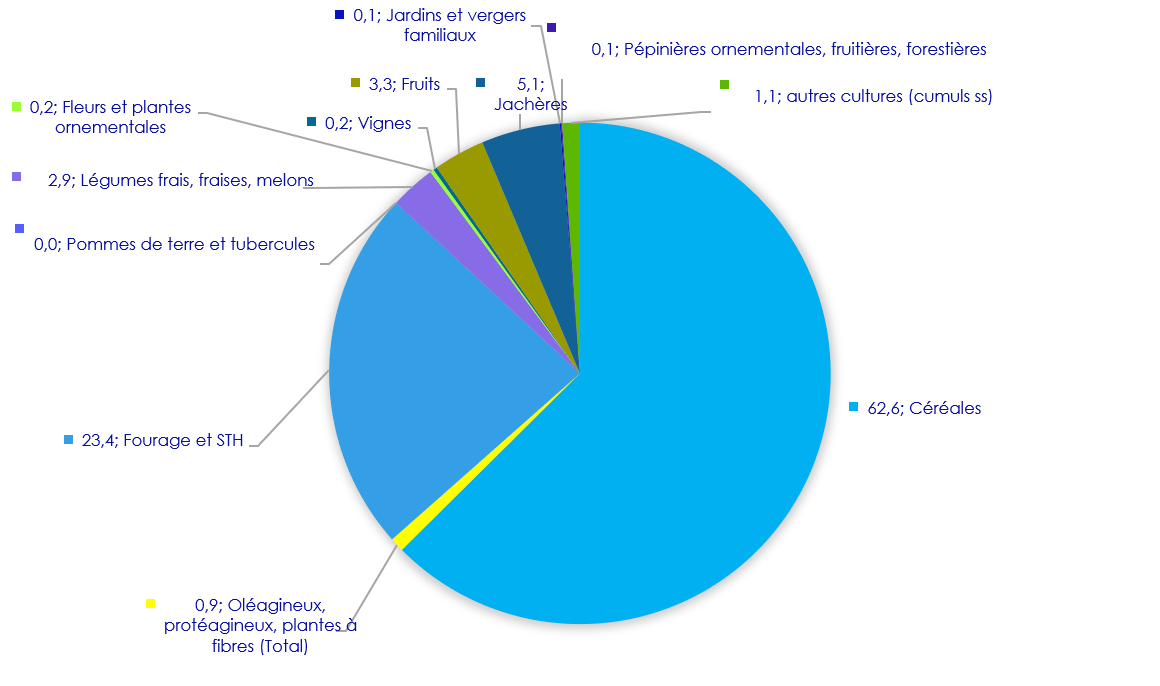

Pourcentage de la SAU par nature de culture

(données du recensement agricole 2010 https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/G_1013/detail/)

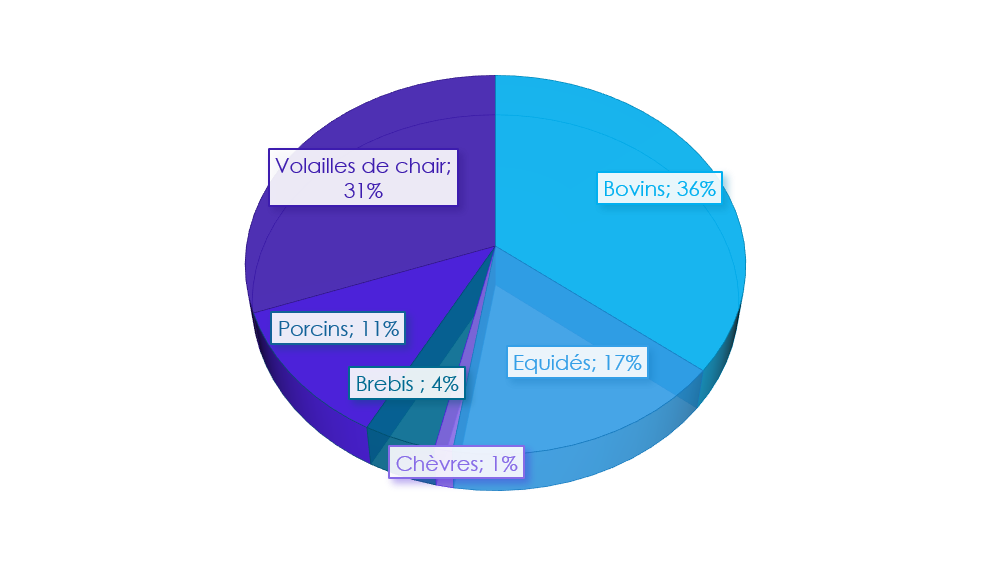

Plus de la moitié des exploitations pratiquent l’élevage (941 exploitations)

Répartition des types d’élevage parmi les exploitations pratiquant l’élevage

Les élevages de vaches laitières sont en perte de vitesse, le cheptel à diminué de 30% entre 2000 et 2010. Les cheptels de brebis et de chèvre diminuent également.

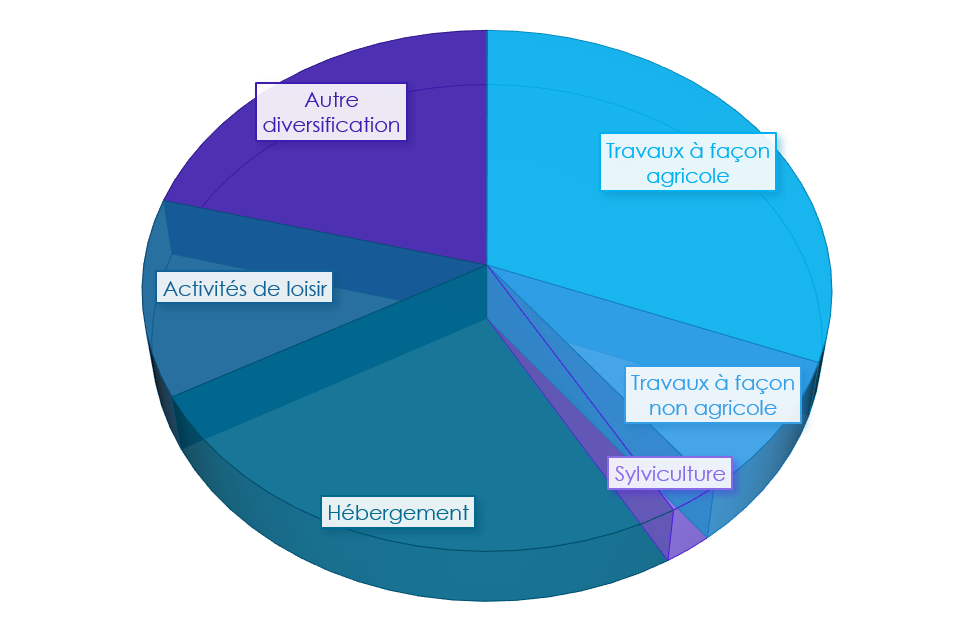

11% des exploitations ont une activité diversifiée

Une activité qui reste majoritairement individuelle

Une activité qui reste majoritairement individuelle

Plus de 75% d’exploitations individuelles mais la forme sociétaire est en augmentation.

Signes de qualité et circuits courts

35% des exploitations ont au moins un produit Bio ou sous signe de qualité, ce qui représente 50% des la SAU. En volume la production bio du territoire est de 7% (AgenceBio)

17% des exploitations commercialisent en circuits courts (pour 41% d’entre elle ce mode de commercialisation représente plus de 50% du chiffre d’affaire)

L’emploi agricole

1924 emplois en UTA (équivalent temps plein) mais le salariat est peu développé : les salariés agricoles permanant représentent en moyenne 10% des UTA totaux, la part des salariés saisonniers est du même ordre (10,3%) Les agriculteurs sont en grande majorité des exploitants. 30% des exploitants sont des femmes et 26% sont des pluriactif.

Les emplois dans le secteurs de la production agricole représente 2.5% des actifs.

Les grandes tendances

Une diminution de la SAU

La SAU totale diminue de -7.7% (3422ha) pour la dernière période de comparaison disponible (2000-2010) Pour comparaison la diminution en France n’est que de 3% sur la même période.

Seul le secteur de Peyrehorade connait une légère augmentation. Au total le Pays a perdu 3 368Ha de SAU entre 2000 et 2010. et 4 780Ha depuis 1988.

Une population agricole vieillissante

Seulement 16% des exploitants ont moins de 40ans

42% des exploitants de plus de 50ans déclarent être sans successeurs connus

Une baisse du nombre des exploitations

Le nombre d’exploitation à fortement chuté en 10 ans. 29% des exploitations recensées en 2000 ont disparu. Cette diminution est supérieure à la moyenne nationale et départementale qui est de 26%. Depuis 1988 se sont 44% des exploitations qui ont fermé.

Une tendance à la concentration des activités

Une SAU moyenne par exploitation de 26.2Ha en augmentation (+30% entre 2000 et 2010)

La dynamique agricole sur le territoire montre une augmentation de la SAU moyenne par exploitation, généralisée sur le territoire mais plus prégnante sur Dax Nord.

Production agricole et alimentation locale

Une production agricole très majoritairement tournée vers l’économie productive

Théoriquement la surface agricole permettraient de nourrir 130 300 personnes (Parcel) cependant une part importante de la SAU est utilisée pour la production de semence et la nourriture animale, le territoire produits plus de céréales que ne le nécessite les besoins locaux, qu’il exporte ou mobilise pour la production de semence et l’alimentation animale. Le profil agricole est majoritairement orienté vers des production en circuits long et l’export, vers l’économie productive. Ce profil permet au territoire d’avoir une IAA forte et des filière de qualité reconnu à l’extérieur du territoire : bœuf de chalosse, kiwi de l’Adour, Asperge des Landes. Cependant cette orientation majoritaire conduit à une grande dépendance du territoire en matière alimentaire, théoriquement le profil actuel de production ne permet d’assurer l’approvisionnement que pour 37 400 personnes. (Parcel)

Une économie résidentielle à développer

Sans remettre en cause l’existence de cette économie productives, il est possible de développer l’économie résidentielle agricole, la production nourricière locale pour répondre à la nécessité de résilience alimentaire territoriale et à la demande sociétale. Si le Pays d’Orhte et Arrigans présente un profil excédentaire pour l’ensemble des production à l’exception du fourrage, toutes les autres intercommunalités sont déficitaires pour l’ensemble des productions non céréalières.

Plusieurs actions sont envisageables : développer l’autoproduction, intégrer les productions maraichères et fruitières dans l’espace urbanisé, développer le sylvo-pastoralisme et la multifonctionnalité des usages fonciers, valoriser les friches industrielles et espaces agricoles non exploités…

Les outils de transformation

Le territoire peut compter sur la présence d’outils de transformation à proximité immédiate : abattoir à Hagetmau, légumerie à Lahonce et des ateliers de transformation, des industries d’emballage (Gascogne Sac, Paccor, …) mais des manques sont identifiés notamment en outil structurant : manque d’atelier de découpe pour la viande, de conserverie, d’unité de surgélation, … l’ensemble des outils existants sont souvent trop petits pour permettre le développement de filière locale.

Il serait souhaitable :

- d’adopté une approche intégrée dans le développement des filières en prévoyant les outils de transformation nécessaire aux filières.

- et de soutenir le développement d’outils collectifs, communautaires ou départementaux ciblés comme stratégique et faisant défaut localement : meules, presse à fruit, atelier de découpe bovin et équin, laiterie, atelier de surgélation, semoulerie, biscuiterie, et tout outil non présent sur ou à proximité du territoire qui serait nécessaire à la commercialisation locale des productions. Il sera particulièrement veillé à la viabilité économique de ces outils à long terme.

La consommation

Les attentes des consommateurs

La population locale semble en attente : une forte demande auprès des AMAPs, la création de réseaux de consommateurs, de groupement d’achat (Cagette, Ruche qui dit oui). Mais la globalisation de ces attentes n’est pas connue. Enquête en cours.

L’accessibilité à tous les public est mal connue, c’est une question qui doit être approfondie. Le développement d’un alimentation locale de qualité doit donner la possibilité à chaque citoyen de choisir son alimentation. La question de la démocratie alimentaires est primordiale pour un développement cohérent et l’acceptation sociétal du changement. A ce jour elle n’est pas travaillé de façon partagée sur le territoire.

La restauration collective

3 cuisines centrales (Pôle culinaire de MACS, UCR et Eole), 69 écoles indépendantes, 16 collèges, 8 lycées, 22 EHPAD, 4 établissements d’accueil social, 6 foyers de vie non alimentés par une cuisine centrale.

5.7 millions de repas annuels soit 2091 tonnes de denrées (dont 743 tonnes de fruits légumes soit 47 hectares à mobiliser) (CD40- Etude des besoins de la restauration collective sur le Pays Adour Landes Océanes, 2020)

Les établissements de restauration collectives consomment en partie des produits locaux et sous signe de qualité. La tendance est a appliquer la loi Egalim en favorisant un approvisionnement local.

Les producteurs rencontre toutefois des problématiques logistiques pour fournir les établissements locaux et certains établissements font part de leur difficulté à se fournir localement sur certains produits.

La restauration commerciale

Elle représente un gros enjeux économique et touristique, c’est une vitrine des productions locales mais également un vecteur de sensibilisation et d’évolution des habitudes alimentaires des habitants. Une mise en conviction est toutefois à faire, un accompagnement fort pour ces acteurs stratégiques mais dont la situation économique est précaire et la capacité d’investissement fortement amputée suite à la crise du covid.

C’est un secteur qui évolue peu et qui connaît une importante crise économique. Une attention marqué du territoire sera nécessaire pour aider ces acteurs et la transition alimentaire et écologique qui peu être un atout pour relancer l’activité.

Alimentation et environnement

Le gaspillage alimentaire

Il n’est pas chiffrable sur le territoire mais représente en moyenne 10 million de tonnes par an en France ce qui en fait le 3éme plus gros émetteur de CO2. On considère que la perte équivaut à 100€/habitants/an en France.

1/3 du gaspillage se fait chez le consommateur final

Des pistes d’actions: formation des cuisiniers et des responsables des achats, récupération des invendus, structuration et réactivité des l’aide alimentaire, éducation alimentaire.

La pollution et dénaturation des sols

Le territoire présente un captage d’eau potable prioritaire sur Orist. Une action est engagé sur ce secteur par le syndicat de gestion de l’eau EMA. Plus globalement l’usage da question de la pollution et de la dévitalisation des sols interrogent les pratiques agricoles.

Alimentation et biodiversité

L’alimentation dépend directement de la capacité des sols à nous nourrir mais également de la capacité des polinisateurs, insectes antagonistes des ravageurs, à exister en nombre suffisant. La diversité biologique est une force en période de modification climatique, la variété permettant une plus grande résilience face aux changements.

La biodiversité sauvage s’effondre, la diversité cultivée a elle aussi diminué ce qui fragilise les cultures.

Les populations de vertébrés sauvages ont diminué de plus de 60% entre 1970 et 2014 (WWF 2018), 33% des oiseaux des milieux agricoles ont disparus (Commissariat général au développement durable, Biodiversité les chiffres clefs 2018), 75% des insectes dans les zones naturelles protégées en Allemagne (Les Greniers d’abondance, Vers la Résilience alimentaire, 2020, p16).

Travail du sol, apport excessif d’engrais, homogénéisation du milieu, artificialisation, réduction des superficies naturelles d’un seul tenant, autant de causes possibles pour expliquer ce phénomène.

L’homogénéisation des espèces cultivées (seules 9 espèces assurent aujourd’hui les deux tiers de la production mondiale – organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture – FAO) et variétés culturales génétiquement semblables. Cette homogénéisation a des effets négatifs en cas de maladie et n’est pas capable de s’adapter rapidement en cas de modifications environnementales.

Des actions en faveur du maintien d’une biodiversité spécifique, écosystémique et génétique sont à mener localement: développement des haies, diversification des cultures, technique de production peu impactante, ré-ensauvagement de certains secteurs, maillage du territoire avec des zones de biodiversité non fauchées sur les espaces publics, changement de regard des habitants et responsabilisation.